Glossary

Glossaries

| Term | Definition |

|---|---|

| Distribution en agrégation | ♦ La distribution en agrégats encore appelée distribution contagieuse est celle où les individus sont présents en quelques endroits pendant que le reste du milieu est peu ou pas fréquenté. |

| Distribution géographique | ♦ Étendue géographique d'une population ou de toute autre entité écologique. |

| Distribution régulière, uniforme | ♦ La distribution uniforme est celle où on observe une relative équidistance entre les emplacements des individus ; autrement dit, un même nombre d’individus dans chaque quadrat de surface. Une telle distribution implique une homogénéité du milieu quant aux ressources nécessaires pour la population et une forte compétition intraspécifique. |

| District hydrographique | ♦ Zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques, ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiées selon la directive cadre sur l’eau comme principale unité pour la gestion des bassins hydrographiques. |

| Diurne | ♦ Se dit d'une espèce active le jour. |

| Diversion | ♦ Comportement qu'adoptent les adultes de certaines espèces en simulant un comportement d'oiseau blessé pour éloigner un prédateur d'un nid ou des jeunes. |

| Diversité alpha | ♦ Biodiversité au sein d'une aire particulière, d'une communauté ou d'un écosystème, généralement exprimée en richesse spécifique du site. Elle peut être mesurée en comptant le nombre de taxons au sein de l'écosystème. La diversité alpha augmente avec la taille de l’habitat et sa complexité. Stotal = Sobs + (n - 1/n) x k où • n = nombre d’échantillons |

| Diversité bêta | ♦ Représente la connexion entre les échelles locales et régionales de diversité spécifique. Elle est le taux de changement dans la composition d’espèces au travers d’habitats et parmi les communautés. La diversité beta augmente avec l’hétérogénéité des habitats. > Une forte diversité bêta (ou hétérogénéité de l'habitat) semble améliorer la résilience de l'écosystème dans son état souhaitable lorsqu'il est confronté aux changements. Différents types d'habitats marins englobent des communautés d'espèces distinctes. Par conséquent, les aires marines protégées qui comprennent divers habitats seront plus susceptibles d'inclure davantage d'espèces et, par conséquent, de présenter une plus grande diversité bêta et d'espèces. > Une grande diversité bêta est le signe d'une grande hétérogénéité spatiale dans la répartition des espèces, soulignant la présence de populations fragmentées et, possiblement, d'une faible connectivité des communautés d'espèces locales dans le bassin d'espèces régionales. La diversité bêta est déterminée à l'aide d'un éventail complexe de processus en lien avec l'interaction entre les attributs des espèces et les caractéristiques du paysage physique au fil du temps. La variation géographique de la diversité bêta est le reflet des différences passées et actuelles dans l'environnement, des interactions écologiques et de l'histoire biogéographique, y compris les obstacles à la dispersion. Étant donné que la diversité bêta quantifie le renouvellement des espèces dans l'espace, elle a des applications importantes dans la détermination de l'échelle de la diversité, la délimitation des régions biotiques et la planification de la conservation. La diversité bêta est positivement liée à l'hétérogénéité du substrat et à la profondeur et l'hétérogénéité de l'habitat est l'une des propriétés de l'habitat les plus souvent considérées comme essentielles pour conserver le fonctionnement de l'écosystème marin. L'hétérogénéité de l'habitat est engendrée et maintenue par des facteurs géologiques, biogéniques et perturbateurs interreliés à diverses échelles, allant de quelques millimètres à plusieurs kilomètres. À l'inverse, une faible biodiversité bêta est le signe de modèles plus homogènes de répartition des espèces et peut être le reflet d'une connectivité élevée ainsi que de substrats plus uniformes. H’β = H’ - (ΣH’α) / n ♦ Équivalent étranger : Beta diversity. |

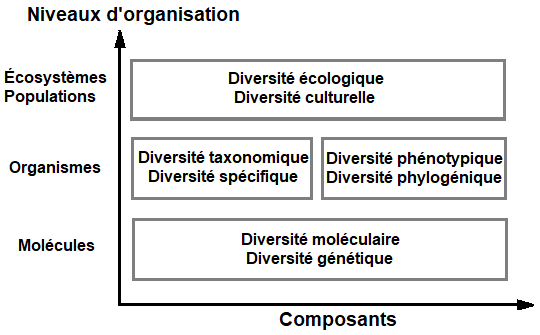

| Diversité biologique | ♦ Variété des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. Elle correspond au nombre absolu d'espèces (richesse spécifique) ou à une mesure qui incorpore à la fois le nombre d'espèces et leur abondance relative. L'article 2 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) définit la diversité biologique de la façon suivante : > La diversité biologique a trois composants : Chacun de ces trois composants est représenté à quatre niveaux différents :

La diversité biologique soutient l'existence humaine de quatre façons distinctes en : Les changements climatiques influent directement sur les fonctions des organismes individuels (croissance et comportement, etc.), modifient les populations (effectifs et structure par âges, etc.), et influent sur la structure et la fonction des écosystèmes (décomposition, cycle des substances nutritives, débits d’eau, composition et interactions des espèces, etc.) et sur la répartition des écosystèmes dans les paysages; et indirectement, par le biais, par exemple, des modifications des régimes de perturbations.

♦ Équivalent étranger : Biologic diversity. |

| Diversité écosystémique | ♦ Fait référence à la diversité d'une zone au niveau des écosystèmes. Elle caractérise donc la diversité globale des biocénoses. Le terme diffère de biodiversité qui fait référence plutôt aux espèces qu'aux écosystèmes. La diversité écosystémique peut également faire référence à la variété d'écosystèmes de la biosphère, la variété d'espèces et aux processus écologiques qui se produisent à différents niveaux physiques. > L'étude de la diversité écosystémique est contrainte par trois limites : |

| Diversité fonctionnelle | ♦ Mesure des aspects de la biodiversité qui peuvent affecter les assemblages et les fonctions des communautés. La diversité fonctionnelle d'un écosystème correspond à ses capacités de réponse à des perturbations exogènes. Elle vise donc à définir la distribution des espèces et l’abondance de la communauté dans une niche spatiale, incluant :

> La diversité fonctionnelle d’un écosystème correspond à ses capacités de réponse à des perturbations exogènes. Elle est liée à plusieurs éléments tels que la diversité des groupes fonctionnels, la structure et l'intensité des interactions, la redondance fonctionnelle des espèces et la diversité spécifique. Ces éléments vont permettre de garantir que l'écosystème pourra offrir les réponses les mieux adaptées aux perturbations qu'il subira et de maintenir un niveau élevé de résilience. > La diversité fonctionnelle est la variété des réponses que les espèces de l'écosystème apportent à un changement touchant leur environnement ou la variété des réponses que l'écosystème lui-même peut apporter à un tel changement. Elle augmente la capacité des écosystèmes à réaliser différentes fonctions écologiques. La perte d'un groupe fonctionnel modifie les performances de l'écosystème, la réalisation des fonctions écologiques et des services écologiques. En cas de pertes d'espèces, la biodiversité peut assurer la compensation entre espèces ayant les mêmes fonctions. En principe, plus la diversité fonctionnelle est grande, plus il y a de chances que certaines espèces réagissent bien à une altération de l'environnement, donc plus l'écosystème est stable. Si la diversité fonctionnelle est médiocre, par contre, toute la communauté risque de pâtir du changement. |

| Diversité gamma | ♦ Richesse en espèces au niveau régional ou géographique, au niveau d'un paysage. Changement dans le nombre et la distribution d'espèces dans les paysages. Il s'agit du produit de la diversité alpha des communautés d'un paysage ou d'une aire géographique et du degré de différentiation parmi elles. La diversité gamma augmente avec l'isolation et la fragmentation de l'habitat. Les grandes zones contiguës et homogènes ont souvent une diversité gamma faible. |

| Diversité génétique | ♦ Variété de la composition génétique des individus au sein d’une espèce ou entre espèces ; variété génétique transmissible au sein d’une population ou entre populations. La diversité génétique doit être considérée comme un bien public global permettant de préserver un potentiel d'évolution des espèces. |

| Diversité manquante | ♦ Désigne le groupe d’espèces manquantes qui peuvent potentiellement vivre sur un site. À l’opposé de la diversité observée, la diversité manquante se focalise sur la partie de la diversité potentiellement capable de figurer dans un type d’habitat particulier. La diversité peut également être utilisée pour décliner la complexité de la communauté (community completeness), un indice relatif de biodiversité, qui a été proposé comme un outil valable pour faciliter les comparaisons de la biodiversité, quels que soient les régions, les écosystèmes et les groupes taxonomiques. La diversité manquante peut également être calculée comme complétude de la communauté fondée sur les besoins écologiques ou sur la distribution des espèces et sur les mesures probabilistes comme les distributions hypergéométriques. > La diversité manquante permet des comparaisons significatives de la biodiversité. L'indice de complétude de la communauté peut être utilisé : Log (diversité observée / diversité manquante) > La diversité manquante intègre le rôle des interactions locales (biotiques, abiotiques) et des processus à grande échelle (diversification spécifique et patterns historiques des migrations). Quantifier la diversité manquante, en combinaison avec les patterns observés de diversité peut permettre de comprendre les mécanismes et les processus agissant sur les populations et l’ensemble des communautés. ♦ Équivalent étranger : Dark diversity. |

| Diversité phylogénétique | ♦ Mesure de la biodiversité considérant les relations de parenté entre espèces. |