Glossary

Glossaries

| Term | Definition |

|---|---|

| Cycle annuel | |

| Cycle biogéochimique | ♦ Voie naturelle par laquelle circulent les éléments essentiels de la matière vivante. Le terme biogéochimique est une contraction qui fait référence à la prise en compte des aspects biologiques, géologiques et chimiques de chaque cycle. Les éléments des cycles biogéochimiques circulent sous diverses formes, depuis les composants non vivants (abiotiques) de la biosphère jusqu'aux composants vivants (biotiques) et inversement. Pour que les composantes vivantes d’un écosystème majeur (par exemple un lac ou une forêt) survivent, tous les éléments chimiques qui composent les cellules vivantes doivent être recyclés en permanence. Cela signifie que les éléments chimiques passent une partie un moment à l’intérieur des organismes vivants et l’autre partie à l’extérieur de ces derniers. > Chaque cycle biogéochimique peut être considéré comme ayant un réservoir (nutriments) – une partie plus grande, à déplacement lent, généralement abiotique – et un bassin d'échange (cyclage) – une partie plus petite mais plus active concernée par l'échange rapide entre le biotique et aspects abiotiques d’un écosystème. Mais l’environnement et les organismes vivants sont nécessaires au traitement continu de l’élément chimique. ♦ Équivalent étranger : Biochemical cycle. |

| Cycle biologique | |

| Cycle d’un nutriment | |

| Cycle de développement | ♦ Ensemble des transformations physiologiques et phénologiques successives qui se manifestent au cours de la vie d’un organisme. |

| Cycle de l’azote | ♦ Le premier gaz en importance dans l’atmosphère terrestre (78 %) s’y trouve sous sa forme moléculaire normale diatomique N2, et est un gaz relativement inerte (peu réactif). Les organismes ont besoin d’azote pour fabriquer des protéines et des acides nucléiques, mais la plupart ne peuvent utiliser la molécule N2. Ils ont besoin d’azote fixé dans lequel les atomes sont liés à d’autres types d’atomes comme par exemple à l’hydrogène dans l’ammoniac NH3 ou à l’oxygène dans les ions nitrates NO3-. > Le cycle de l’azote est très complexe. Le schéma suivant en présente une simplification.

Trois processus de base sont impliqués dans le recyclage de l’azote : la fixation de l’azote diatomique N2, la nitrification et la dénitrification. > La fixation de l’azote correspond à la conversion de l’azote atmosphérique en azote utilisable par les plantes et les animaux. Elle se fait par certaines bactéries qui vivent dans les sols ou dans l’eau et qui réussissent à assimiler l’azote diatomique N2. Il s’agit en particulier des cyanobactéries et de certaines bactéries vivant en symbiose avec des plantes (entre autres, des légumineuses). > Le cycle de l’azote est notamment constitué par :

> L’activité humaine contribue à l’augmentation de la dénitrification, par l’utilisation des engrais qui ajoutent aux sols des composés ammoniaqués (NH4+, NH3) et des nitrates (NO3-). L’utilisation des combustibles fossiles dans les moteurs ou les centrales thermiques transforme l’azote en oxyde d’azote NO2-. Avec N2 et CO2, la dénitrification émet dans l’atmosphère une faible quantité d’oxyde d’azote N2O. La concentration de ce gaz est faible, 300 ppb (parties par milliard). Cependant, une molécule de N2O est 200 fois plus efficace qu’une molécule de CO2 pour créer un effet de serre. La concentration en N2O atmosphérique augmente annuellement de 0,3% et cette augmentation est pratiquement reliée entièrement aux émissions dues à la dénitrification des sols. ♦ Lien internet : Extrait de http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/cycle.azote.html ♦ Équivalent étranger : Nitrogen cycle. |

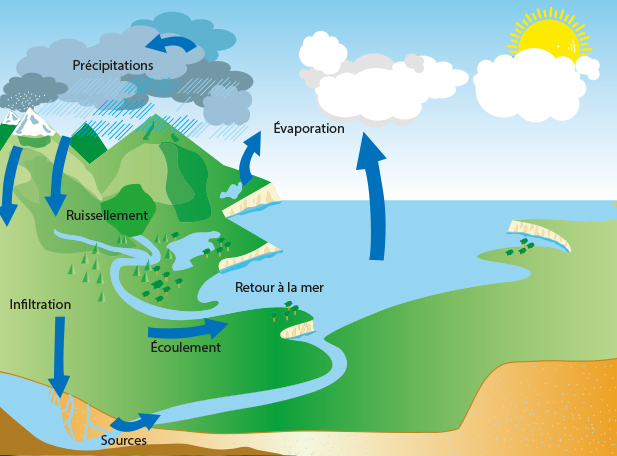

| Cycle de l’eau, cycle hydrologique | ♦ Le cycle de l'eau décrit le mouvement continu de l'eau sur, au-dessus et au-dessous de la surface de la Terre. L'eau peut changer d'état, de gazeux à liquide, puis solide selon les endroits et selon les périodes. Bien que l'équilibre de l'eau reste constant au cours du temps, les molécules individuelles peuvent aller et venir, dans et en dehors de l'atmosphère.

> Le cycle de l'eau se résume comme suit :

> On peut schématiser le phénomène continu du cycle de l'eau en trois phases :

> Chacune des phases intègre un transport d'eau, un emmagasinement temporaire et parfois un changement d'état. L'estimation des quantités d'eau passant par chacune des étapes du cycle hydrologique peut se faire à l'aide d'une équation hydrologique qui est le bilan des quantités d'eau entrant et sortant d'un système défini dans l'espace et dans le temps. Le temporel introduit la notion de l'année hydrologique. En principe, cette période d'une année est choisie en fonction des conditions climatiques. Ainsi en fonction de la situation météorologique des régions, l'année hydrologique peut débuter à des dates différentes de celle du calendrier ordinaire. Au niveau de l'espace, il est d'usage de travailler à l'échelle d'un bassin versant, mais il est possible de raisonner à un autre niveau (zone administrative, entité régionale, etc.). ♦ Équivalent étranger : Water cycle, hydrologic cycle. |

| Cycle de vie d'un produit | ♦ Ensemble des étapes de la vie d'un produit, depuis sa naissance (conception) jusqu'à sa mort (mise en décharge ou recyclage). Il inclut les phases de production, d'acheminement, de distribution et d'utilisation. |

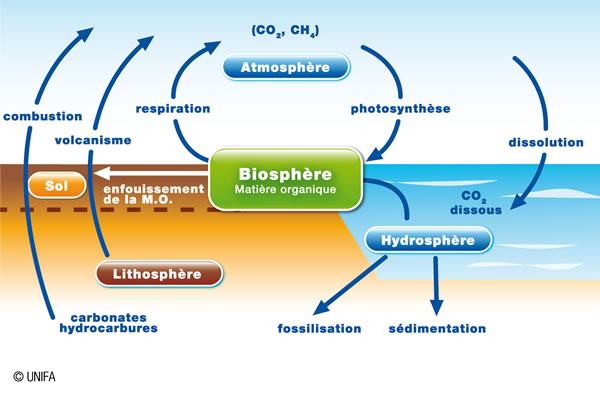

| Cycle du carbone | ♦ Il y a, au total, plus de carbone dans le sol que dans la végétation qui le recouvre et l’atmosphère réunies, puisqu’il s’agit d’un minimum estimé de 1 500 milliards de tonnes de carbone dans la matière organique des sols mondiaux, soit plus de deux fois le carbone du CO2 atmosphérique. > Les flux de carbone dans les sols dépendent de nombreux facteurs : L’augmentation de la température, la diminution de l’humidité des sols ou encore le travail mécanique du sol favorisent la minéralisation.

♦ Équivalent étranger : Carbone cycle. |

| Cycle du phosphore | ♦ Les roches sont le principal réservoir de phosphates. Le cycle du phosphore ne comporte pas de phase gazeuse. Le phosphore devient naturellement disponible à l’écosystème lors de la dissolution lente des roches. Les producteurs absorbent le phosphore sous forme d’ions phosphates (PO43-). > La majeure partie du phosphore de l’écosystème provient de la circulation locale (décomposition des déchets organiques puis réintroduction au niveau des racines des producteurs) Le phosphore des écosystèmes terrestres est perdu lorsqu'il est entraîné, par lessivage, dans les cours d'eau. Le phosphore des écosystèmes aquatiques est perdu lorsqu'il précipite au fond des océans et des lacs en formant des roches sédimentaires. |

| Cycle sylvicole (ou sylvicultural) | ♦ Ensemble des stades successifs d'un peuplement forestier (ou d'un arbre) soumis à une sylviculture, depuis sa naissance jusqu'à son renouvellement (exploitation et régénération) ; la durée du cycle sylvicole est égale à l'âge d'exploitabilité. |

| Cycle vital | ♦ Caractérise l'ensemble des phases de la vie d'un organisme. |

| Cyclique | ♦ Variation régulière des effectifs d'une population. On distingue les fluctuations périodiques (saisonnières, annuelles...) des variations apériodiques qui se manifestent de manière aléatoire. |

| Cyclomorphose | ♦ Phénomène qui correspond aux changements saisonniers dans la morphologie de différents taxons de plancton, en particulier les Ciliés, les Rotifères et surtout chez les Cladocères, en particulier du genre Daphnia. Ces modifications, parfois profondes ont conduit à des erreurs de détermination et à la description erronée de nouvelles espèces. |

| Cyclone extra-tropical |